|

Matsuki.M留学体験記「オレゴンから愛を!?」

|

'00 オレゴンから愛を

経済学部国際経済学科 Matsuki.M

私は昨年1999年6月から2000年4月まで専修大学の提携校であるUniversity of Oregon(オレゴン大学)へ交換留学生として行かせてもらいました。私が約10ヶ月間で経験したことを全て紹介できませんが、できるだけ知ってもらおうと努めましたので、どうぞ皆さん読んでください。

・ オレゴン州はどこにある?

オレゴン州に留学してきたというと、決まってオレゴンはどこにあるの?という質問が 返ってくる。昔の「オレゴンから愛を」というTV番組のせいか、オレゴンという地名は聞いたことはあるが、場所は知らないという人が意外に多い。実は私も恥ずかしながら行く前までは知らなかった。

オレゴン州はアメリカ西海岸のシアトルのあるワシントン州とカルフォルニア州との間にあります。州都はセーラムというところだが、最近俳優の中井貴一が結婚式を挙げたポートランドが比較的大きい町である。 オレゴン大学はユージーンという閑静な住宅街のある、いわばド田舎にある。オレゴンの気候は四季というよりも乾季と雨季に分れている。春夏は乾季で東京のようにじめじめした暑さはなく、とても過ごしやすい。しかし、秋口になるとずっと雨が続く。毎日雨で憂鬱な気分になってしまう。

・オレゴン大学はどんな大学?

専修大学の生徒数、及び設立年度を知らない私がオレゴン大学のそれらを知るわけがないが、スポーツメーカーのナイキの生みの親、ナイト氏を輩出した大学で、ビジネスとジャーナリズムの学部は全米でも結構上位にあると聞きます。 また、留学生に門戸が広く、世界各国から学生が学びに来ています。そのせいか、毎月一回は各国の学生たちが集まって作られている団体の催し物があります。 キャンパスはもちろん土地が余っている米国ながら専修大学より全然広い。建物はレンガ造りのヨーロッパ調のものが多かった。あとは、田舎だけにリスが多く、夜にはアライグマまで出る始末だった。

・オレゴンではどんな生活をしたか?

私はホームステイと大学の寮生活の両方を経験しました。大学が始まる9月まではホームステイし、その後は寮暮らしでした。ホームステイ先は大学の隣町のスプリングフィールドというバスで大学まで30分程かかる所でした。ここは少し治安が悪く、近くのサーストン高校では数年前に高校生が学校で乱射し、自分の両親も射殺してしまう大事件が起きた事で有名です。また、最近のCCレモンのCMで使われていた「シンプソンズ」という米国の人気アニメの作者が育った地でもあります。

ホストファミリーは4人家族プラス犬一匹で息子さん2人はもう大学を卒業して家を出ていました。お母さんのリンダさんが留学生のホームステイを斡旋する仕事をしているので、この家庭はホームステイを一種のビジネスでやっていました。私の部屋は庭にある小さな掘っ立て小屋でしたし、そこに一時期はスロバキアの留学生とルームシェアしていました。その時はカウチ(ソファー)で寝て、散々だったのを覚えています。

通常のハウスメイトはベルギーからきたケリーという高校生のかなりかわいい女の子。(なんであんなにヨーロッパの女の子はかわいくて、スタイルがいいのだろ〜?)彼女はしっかり母屋のきれいな部屋に住んでいました。ビックリしたことは、スロバキアの人もベルギーのケリーも英語がネイティブ並にペラペラだったことである。ケリーにいたっては4ヶ国語を喋れるつわものだった。さらに日本語を教えろという始末・・・・ アメリカに行って痛感したのが2・3ヶ国語くらい話せる事は普通であるということだった。

アメリカ生活で一番問題だったのが、"食事"。マズイ!! この一言に限る。ホームステイでは、朝はシリアルで済まして、昼は前日の夜に自分でこしらえたサンドウィッチを食べた。(学校にはレストランやサブウェイ等の店もあったが節約のため)問題は夕飯。まずポテト、次にコーン、そしてポークという順番で目に入ってくる。スパゲッティ−はパスタを細かく切って、ブヨブヨになるまで茹でているし、ベーコンは焦げるまでカリカリに焼いている。ホストファミリーは食事中うまい、うまいと食べている。私は友人と食べ物の好き嫌いで言い合い、相手の味覚が変だと思ったことがあったが、この時ほど他人の舌を疑ったことはなかった。もちろん、No rice No miso soup だった。ほぼ毎日そんな食卓だった。しかし、米国のピザは日本のよりも数段おいしかったのを覚えています。

時々ホストファミリーがおやつと飲み物を買ってきてくれるのだが、私にした質問はこうだった。「飲み物は何がいい? ペプシ? コカコーラ? それともRCコーラ?」最後のRCコーラは知らないが、はっきり言って全てコーラである。向こうの人にはすべて味が違うらしいが、私にはどれだって同じである。結局コカコーラにしたが、そこまで舌が肥えているのなら食事にも反映してもらいたい。

寮に入ってからは食堂で食べるようになり、ホームステイよりもメニューが豊富でフルーツ、アイスクリーム、ケーキなどのデザートもあり、味はさほど変わらなかったが天国のように感じた。また、キャンパス内にはジュースの自動販売機が少ないし、あったとしてもどうせコーラかペプシ、スプライトの3つしかないので、いつも食堂で水筒にフレンチカフェオレを入れて持って行動していました。

向こうの人々の買い物は車でモールに行くのが普通で、とても大きなスーパーマーケットでは、誰がそんなに食べるのだというほど買い込んでいました。また、オレゴン州は州法により所得税が高い分、消費税がないので私たち学生にはうれしい場所でした。つまらないことですが、日本のような自動ドアを向こうで見かける事は1・2回あったかないかで、ほとんど全てのドアが手動でした。 米国では、少年犯罪防止のため、タバコとアルコール類に厳しく、IDがないと買えません。特に、アルコールにはとても厳しくマイナーと呼ばれ、21歳以下は酒場に行くことが禁じられています。日本でも昨今少年犯罪が多発しています。将来日本も米国のようになるのでしょうか?

・ 勉強!勉強!勉強!

今となっては本当に米国で勉強してきたのか?というくらいにのんびりした生活を送っているが、オレゴン大学での勉強は22年間生きてきた中で、一番勉強したと思う。自分でもよく頑張れたと思っている。 米国の大学の始まりは9月からで、オレゴン大学はセメスター制(2学期)ではなく、クウォーター制(4学期)であった。9月までは大学の英会話学校に通いました。そこでは英語の勉強だけだったので、正直つまらなかったし、大変ではなかった。

地獄を見たのは9月からであった。私の勉強したいと思っていた分野は、金融、計量分析、証券分析の3つであった。というのも、留学前から私は、金融業界、特に直接金融に関わる仕事がしてみたかったからで、金融街のウォール街を持つ米国は、それらの分野で日本よりもアカデミックの面ですすんでいるので、生でその授業を体験し、知識を吸収したかったからである。 フォールターム(秋学期)では、計量分析と証券分析の授業を取ることができた。私は経済学部での登録であったので、証券分析は経営学部の授業であり、通常取ることができなったのだが、交換留学生ということを武器にどうしても履修したいと学部長らしき人に直談判したら、成績が良かったので登録させてもらえました。日本の大学では、一般的に楽といわれる授業を取るのに必死だったのに、今思うと、よくそこまで積極的になれたと思う。

他の大学はわからないが、オレゴン大学では授業に番号があり、その番号で難易度がわかるようになっている。一般的に、100番台が1年生、200番台が2年生、300番台が3年生、400番台が4年生という流れである。不運にも、私のとった授業はほぼ400番台、つまり4年生用であった。

もとからリスニングの弱かった私は、授業においてはっきり言って、何を講義しているのかさっぱりわからなかった。いつも張り切って一番前に座っていたが、意味をなさなかった。ここで私が取った行動とは、テープに講義を録音したのではなく、そこで挫折するのでもなく、ひたすら教科書を読んだのである。 リーディング・アサイメントという教科書を読んでくる宿題がでるのだが、その部分をくまなく3回ほど読んだ。それで、講義において教授が何を話すのかを大体頭に入れて授業に臨みました。それを繰り返して、「聞き取れない」を克服していきました。

計量分析では、教室の授業の他にパソコンの授業があり、電算機入門のようなもので、エクセルではなく、もっと計量分析に特化したEVIEWS(イビューズ)というソフトを使いました。さらに、リサーチペーパーの課題があり、回帰分析を使ったペーパーを書きました。私は1週間に2度は教授のところに行って、わからない所を聞き、ボランティアで文法チェックしてくれる所で文法を直し、なんとそのペーパーで100点満点をいただく事ができました。さらに2期目の冬学期でも計量分析の一歩進んだ授業を取り、そのペーパーでも同じように頑張った結果、これも100満点を取ることができました。

証券分析では、4人グループでプロジェクトを遂行することもしました。私のほかの3人はみんなアメリカ人で、意思疎通を図るのに苦労しました。また、この証券分析も冬学期に一歩進んだ授業を取り、このプロジェクトでは、あるホームページでの株式ゲームで実際と同じ形式で学んだことをもとに架空の株式売買をしました。これは、日本でも野村證券や日興證券のホームページで株式シュミレーションというものがあり、与えられた架空の資金をもとに実際の株価を使いながら資金運用を経験できます。面白いのでみなさんも一度お試しになってみてください。

この留学で一つ残念だったのが、Money&Banking(金融論)を受講したかったのですが、私のいた学期には運悪く開講されなかったことです。この授業はアメリカの金融システムについて勉強するもので、私が最も勉強したかった分野なだけにとても残念でした。その代わりに国際金融を受講しましたが、アメリカの金融システムについては触れず悔いが残ります。 毎日土日も関係なく、食事とシャワーをぬかして、起きているときはいつも勉強して英語を見ると気持ち悪くなるくらい頑張りました。途中、教科書を読みながら吐いたこともありました。9月以降の思い出とは、図書館に飾ってあった誰だかわからない人(おそらく創設者、だとするとナイキの社長のナイト氏、このナイト図書館はナイト氏の寄付で建てられたもの)の自画像だけのような気がする。こうして、頑張った結果なんとか全ての授業でA−をとることができた。オレゴン大学ではAは全体の95%でとれる。Bは85%。だから90%のできだったと言える。校舎のほとんどは誰かの寄付で建てられたものが多く、その寄付者の名前が建物の名前になっていた。

しかし、息抜きにピアノの授業も取っていた。アメリカでは一つの大学でほとんどの分野で学士を取れるようになっていて、もちろん音楽もあった。ピアノはまったく素人だったが、食堂、寮、各教室にまで、1台は必ずピアノが置いてあり、一人の学生が授業後にピアノを弾いているのを聞いて、それに影響されて取ったのである。1日1時間は息抜きとして、ピアノの練習をして、少しは弾けるようになったと思う。

次に少しアメリカの教育システム及び現場の仕組みを紹介したい。オレゴン大学でまず驚いたのは、履修登録をホームページ上で済ますことだ。授業の空き状況も確認できる。さらに、各教授のホームページがあり、宿題及び回答、テストの回答、過去問題集、成績結果(これは日本でいう学籍番号順に載っている)の告知は全てホームページであった。試験をホームページでする授業もあったくらいである。

米国の大学の授業は日本の高校のように、週に2・3回あり、中間と期末試験があり、成績はこれに宿題と出席点を加味してだされていた。そして、なんと言っても教科書が充実している。一つ1万円くらいするものはざらで、とても分厚いが内容は充実している。それを3ヶ月で終わらせてしまうのだから、1回の授業で読まなくていけない量はご想像できるだろう。ちなみに、私もそうだったが、ほとんどの学生は安い中古で教科書を購入していた。使い古しなので、マーカーやメモの後があるが、中には新品同様の本もあった。

オフィスアワーというものが設置されていて、その時間には教授の研究室に行って、質問できるようになっている。私も何度も通っていたが、時には長蛇の列になっていることしばしばだった。そんな日本では考えられないと思う。大体の学生が教授の研究室がどこにあるのかも知らずに卒業しているだろう。最も一度も話さないで卒業した学生も多いかもしれない。 また、TAもしくはGTFという博士をめざす学生が教授についてサポートしている。主な仕事は学生の宿題や試験の採点をしたり、学生の質問に答えたりしている。日本ではこの制度がなく、教授一人で全てを賄っているので、効率が悪いように思える。

大学の校舎は学部ごとに独立した校舎を持っていて、受付けから教授の研究室まで、すべて1つの校舎に入っている。しかし、学部の選択として、メジャーとマイナーがあり、メジャーで経済学部に所属していても、マイナーで経営学部の授業を取ることも可能であった。

驚いたのが、経営学部にアントレプレナー(起業家)を目指す学生のための授業があったことである。また、アカデミックを実践で試すためにインターンシップを勧めていた。チラシもたくさん張ってあったが、授業のはじめにどこかの会社、たとえばGEが来ているので、就職の他にインターンの申し込みもできるといった、告知がよくあった。

米国の大学の授業料は日本よりも断然高いが、向こうの人の考えでは、大学は勉強したい人だけが行く所と思っているに違いない。授業も厳しい上に、GPA(成績の平均値)が一定の値を2回下回ると、強制退学になってしまう。 米国では日本でいうゼミナールはお見かけできなかったが、授業の一環でディスカッションがあり、また授業中に質問する学生が多かった。その質問の多さに授業が進まず、教授はたまりかねて、授業を進めたいから後で話し合おうと言う始末だった。そんな光景は日本では見たことがない。また、学生は個々の興味の分野についての日本でいうサークルを持っていて、自主的に活動していました。

・ 地域の取り組み

オレゴンは自然が豊かでそれを維持するために、環境にうるさい地域であったと思う。 学校内は紙の分別が3つあり、白い紙、カラー用紙、新聞とに分けて捨てなければならない。飲み物の缶やペットボトルの分別はいうまでもない。ペットボトルにはこれをリサイクルするといくら払い戻しがあるかを州ごとにわけて記載されていた。また、私のホストファミリーは、週末缶とペットボトルをリサイクルセンターに持っていっていた。 福利厚生もしっかりしており、老人や障害者が楽に行動できるように建物や交通機関がなっていました。校舎には絶対スロープがあり、バスは車椅子が簡単に乗車できるように、入り口の階段が台車のように変形して、自動で車椅子の客を乗せられるようになっていました。その環境からか、よく自動の車椅子に乗っている人を見かけました。

バスといえば、オレゴン大学の学生は一定区域内なら、学生IDをみせれば、バスが無料でした。交通手段がバスしかなかったので、これには大助かりでした。バスは行き先を言わないので、慣れるまでどこで降りたらいいのか全くわからず、とても不便ではありました。

面白かったのは、女性のバスの運転士が結構いて、サングラスをかけながら豪快に運転していました。また、乗り降りの際にあいさつやありがとうの感謝の一言を必ずかけることにはマナーがあり、人間味があって感動しました。ところで、なんであんなに日本のバスの運転士は無愛想なんでしょう? 交通手段がバスしかないので、地方からの学生は大学の寮にとまるか、家賃が安いですし、近くに部屋を借りて住んでいました。日本のように2時間もかけて通っている学生を聞いたことはありません。そう考えると、交通に要する時間がもったいないと思います。日本もこれに対してなにか対策を打つべきだと思います。

大学のキャンパスは1つの町のように、生活に必要なものがほとんどそろっていました。図書館やパソコンルームはもちろん、銀行の支店、郵便局、レストラン、ファーストフード店、コンビニ、靴屋、美容院、書店・文房具店、美術館、フィットネスジム、病院、保育所(社会人で大学に勉強にくる人が多いので、子供を預かるため)、ゲームセンター、旅行代理店、後はお墓まである始末。 図書館とパソコンルームは、学生のために夜中の2時まで開いていました。また、面白い制度で、寮生活の学生は主に食堂で食事を取りますが、契約時に決めた1週間でのポイントで食事を食べます。1回の食事が5ポイントで、50ポイントあれば1週間で10回の食事をとれることになります。これは学生IDをコンピューターに通してカウントしていきます。そして、残ったポイントはジュースやお菓子などに引き換えることができ、毎週土曜日になると残ったポイントを使うために、多くの学生が引換所に行きます。私はそこでいつも飴と、ポップコーンに換えていました。

・ 終わりに

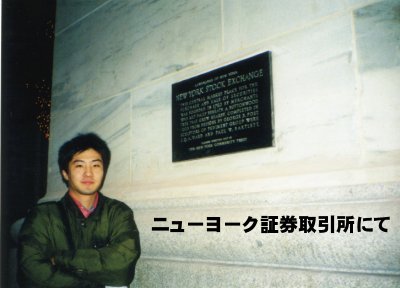

勉強、勉強でとても辛い日々でしたが、夏には大学のアウトドアプログラムに参加して、 ラフティング(イカダくだり)をして、オレゴンの自然を満喫したり、友人とシアトルまで車で(私は向こうで、免許を取りました、安いですよ)いって、シアトルマリナーズ戦を観戦したり、週末には映画にもいきました。(新作は大体$5、少し古いものは$1.5だった、これも安い)さらに、オレゴンのサッカー部でサッカーしたりもしました。冬には、ニューヨークに行って、念願のウォール街も行ってきましたし、ミレニアムはロスで過ごしました。とても忙しかったけど、有意義な生活を送れたと思います。 長々と書きましたが、まだ寮生活の事や向こうで知り合った友人の事など、たくさん書きたいことがありますが、この辺でやめときます。この文を読んで、少しでもアメリカの事、アメリカの大学のことを知ってもらえれば光栄です。さらにこの文を読んで、留学に行きたいと思ってくれた学生さんがいたら、もっとうれしいです。もし質問があれば、望月ゼミナールの松木 弥来まで気軽に来て下さい。ただし、留学の際には目的を持っていきましょうね。でないと、せっかくのチャンスが台無しになってしまってもったいないですからね。 最後に、アメリカの大学は大学自体と地域が一体となって、学生が学びやすい環境をサポートし、一方学生はそれに答えるように一生懸命勉強しています。そして、将来得た報酬を以前彼ら、彼女らがしてもらったように、感謝の意もこめて、寄付という形でまた学生を援助しているのです。この好循環がスキルアップされた知的労働者を生み、昨今のアメリカ経済の強さの一因となっているのだと思いました。 このオレゴンでの留学が身のあるものになったのも、ホストファミリー、祖父母、両親のサポートがあったからだと思います。

帰りの空港で、ホストファミリーにハグされながら、 You would always be welcome to stay at our house. と言われた時には、感激して涙が出ました。 このことは一生忘れられません。

終わり