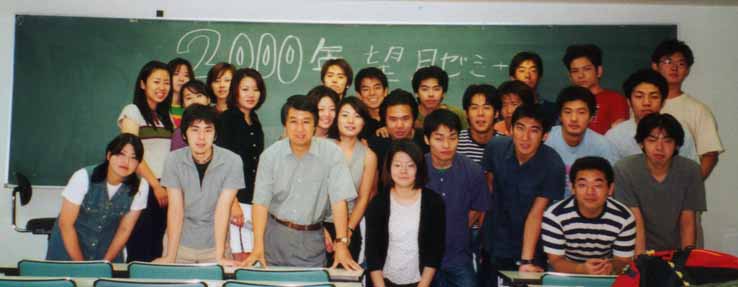

最終日記念写真

|

2000年度夏合宿報告

|

|

9月15日〜17日にかけて伊勢原セミナーハウスにおいて、夏合宿が行われました。この合宿の課題は、①進級論文・卒業論文の中間発表、②討論「国際化と教育について」、③討論「日本型情報化社会」、④二年生の役割分担の決定です。また合宿をおこなうことでよりゼミ生の交流を深めることができました。

|

|

最終日記念写真 |

|

合宿詳細 |

●午後3時に伊勢原セミナーハウス集合、2年生Yoshioka.CとInamine.Sは病気と台風のため不参加、各自が部屋に移動する。 ●午後4時より4年生の進級論文の途中経過を発表する。 アメリカへの長期留学を経験されたMatsuki.Yがトップバッター。 次に、Takachi.Y、Shimada.Y、Shiraki.M、Oouchi.S、Suga.M、Kawanishi.Mの順で発表。 それぞれの方が、興味を持つ分野に対していかに自分なりの結論を持つかに志向錯誤 されているようでした。 発表の都度、教授より1人1人に丁寧な指導がありました。進級論文の詳細は電子会議室にて公開されています。 ●午後6時より夕食・入浴となる。 ●午後7時半より4年生の卒業論文の途中経過の発表。(詳細は随時追加) ●休憩、オリンピック開会式が気になる ●午後9時より「教育と国際化」についての討論、6班に分かれて班の意見を発表する。

●午後11時半に討論を終了する。 ●就寝!? 教授の話 初日の目的はゼミ生34人全員に話してもらうこと。そのために、“教育と国際化”という話しやすいテーマを選びました。 <後期の予定> ①後期は、ITに特化します。特に、産業別のIT化の進行に注目します。 ②来年の8月から教授の1年間留学が決定したことが報告されました。それに伴い、2年生を早く育てるために、役割引継ぎを 例年より早く行います。 ③教授の長期留学に伴い、今年のゼミ採用は少数に留めることを決定しました。 ④来年8月からの教授の留学に伴い、インターネットを利用した遠隔地コミュニケーションによるゼミの運営の実験を行うことになりました。この件の詳細はまとまり次第報告します。

討論中の様子

●午前7時起床・朝食、寝不足が多い・・・ ●午前9時より3年生の進級論文の途中経過発表。 2年次の進級論文テーマを扱う者もあれば、他のテーマを設定する者もいました。 しかし、2年次の論文の結論よりも、より納得のいく自分なりの結論を導こうと する姿勢は共通していたようです。 発表後、教授より1人1人丁寧な指導がありました。 ●午前11時より2年生役員発表

●午前12時より昼食。 ●休憩、台風の影響か雷がものすごい。 ●午後1時半より3年生の進級論文の途中経過発表。 ●休憩 |

|

参考文献紹介

|

|

・タイトル 「日本型情報化社会−地域コミュニティーからの挑戦−」 ・著者 宮尾尊弘 ・発行所 ちくま新書 ・巻頭言 「日本経済が低迷状態からなかなか抜け出せない。本書では、今後、日本が経済っを建て直し国債競争のなかで勝ち組みの仲間入りをするためには、「日本型情報化社会」をつくり上げることが最重要課題であると説く。すなわち、わが国特有の地域コミュニティに焦点を当てて情報化を推進し、そこからビジネスや公共部門、そして中央政府にまで情報ネットワークをつなぎ合わせていくボトムアップ型のネットワーク社会を構築することである。著者自信が実践している豊富な先行事例を取り上げ、わかりやすく解説する。

|

午後2時半より討論「日本型情報化社会のあり方と問題点」6班にわかれて班の意見の発表。 休憩 午後5時半に討論終了 午後6時より夕食・入浴 午後8時より親睦会 就寝!?

親睦会の様子

午前7時起床・朝食 午前8時半より最終ミーティング 1.教授、新旧ゼミ長より一言 <教授より> ・後期は、経済的な分析を主体に班ごとに纏め上げる方法をとります。 ・合理的に考え、分かり易く伝える方法を学びましょう。 ・来年度の研究留学ということもあり、ゼミ生とのコミュニケーションを とりたいと考えています。 ・ゼミ以前の基本、礼儀、マナー、人に優しくを守る事。 <旧ゼミ長Morozumi.Tより> ・あと半年間、2年生を中心にいいゼミを作っていきましょう。 <新ゼミ長Iino.Kより> ・1番始めのゼミが1番大切だと考えています。 何故なら、半年という長期スパンにおいて起こり得る中だるみを上手く対処するためには、 始めに定めた方向性の確認によるモチベーションの再確認が有効であると考えるからです。 個の自主自立性を培いつつ、協力して頑張っていきましょう。 午前10時解散 3.次週までの課題 ○今回の議論“日本経済活性化のための教育と国際化”を踏まえた上で、日本経済活性化のための情報化社会のためにはどうすればいいかBBSに載せる。 ○進級論文の進行状況をBBSに載せて下さい。来週まで。 |