イリノイ大学2000年夏季語学研修便り

Version 1.2

2000年9月23日

専修大学の夏季語学研修の一つであるイリノイ大学での4週間集中英語プログラムに参加する学生が、成田に勢ぞろいしたのは7月22日であった。経済学部、商学部、文学部の学生、合計11人は多くが既に旅行などの形で外国に出たことのあるものが多かったが、まったく初めてという学生も二人いた。これに、学生を引率する教官(私)と国際交流事務課の坪田の二人を加えた総勢13人は、見送りの家族に見守られる中、ほぼ定刻どおりにアメリカに飛び立った。11時間のフライトの後で、ようやくたどり着いたシカゴでは、入国審査もあっさりと済み、現地のガイドに出迎えていただいた。ガイドによれば、今日は夏としては異常なほど涼しくすごしやすいとのこと。世界で2番目の高層ビルであるシアーズタワーなどをバスで横目に見ながらシカゴ中心部のホテルに到着した。

夕食までのほんのわずかの間であったが、大きな噴水を中心に据え、ミシガン湖を臨む形の市民の憩いの場であるグラント公園を散策した。みなが驚いたのは夏時間のため、夜8時を過ぎても明るいことであったり、アメリカでの最初の夕食でなんでも特大で大味の食事の洗礼を受けたことであった。翌日、50人ほどしか乗れないような小さなプロペラ機で大都市を離れ、いよいよイリノイ大学の町であるアーバナ - シャンペーンにむかって飛び立った。飛行機から俯瞰すると、とうもろこしと大豆畑に囲まれた平原の中にイリノイ大学のキャンパスが広大に広がっていた。日本の地方空港のような小さな規模の空港には、英語の先生であるMeredee先生とDan先生が私たちを待っていらした。Welcomeの言葉を聞いて、ようやくたどり着いたことを実感できた。その後、これから4週間研修中の宿泊施設であるキャンパスの内のへンドリックハウスという宿泊施設に案内された。

このへンドリックハウスは、宿泊設備としては各部屋二人部屋で、隣接の部屋とバス、トイレを共有する。この他、食堂、ランドリー、それにコンピューターを3台(うち、2台は日本語の環境になっている)設置する小さなラボがあり、快適な環境である。

長旅にもかかわらず、学生諸君は早速キャンパスタウンでピザを平らげるほど元気であった。食事の後で、それぞれの部屋に別れ、明日から始まる授業に備えてぐっすり寝たようである

翌朝、日本では昼頃まで寝ていることの多い学生諸君も、時差ぼけが幸いしてちゃんと7時の食事の時間には顔をそろえていた。ここでは朝食は7時から8時までホットミールが出され、卵、肉類(ベーコン、チキン、ビーフなど)、べーグル、マフィン、牛乳などのほか、コーヒー、果物、デザートも用意されており、一般的に聞かされてきた簡素なアメリカの朝食というイメージとは異なる豊富なメニューを楽しむことが出来る。

朝食後、いよいよ教室までの8分程度の朝の散歩である。メインストリートであるGreen Streetをしばし行き、空にそびえるような尖塔を持つ教会の前を越してしばらく行くとそこはもう教室のある外国語学部のビルである。

教室のある外国語学部のビル

ここで、専修プログラムを紹介しよう。専修プログラムはイリノイ大学のIntensive English Instituteの中で特別に組まれたプログラムで、日本の大学としては、他に甲南、近畿、愛知学院、独協の各大学との間にも同様なプログラムがあると聞いている。期間は4週間で、基本的に寮で寝起きし、週末などにホームビジットという形でホストファミリーとの交流を深めることが出来る。また、研修後にはワシントンとニューヨークを観光するというおまけもついている。最初商学部の諸先生方の交流から出発し、今年で早くも12年目にはいる、歴史のあるプログラムである。

次に実際に企画しているスタッフを紹介しよう。最初に、Special Program Cordinatorsとして事実上のプログラム責任者であるAnna Kastenさん。彼女は九州の体育系大学で英語を教えていた経験をもち、最近結婚され、かわいい赤ちゃんを出産されるまで、一時的に仕事を離れたが、今年から復帰された。

Anna Kasten

次に、ホストファミリーの責任者であるJoy。過去に何度も専修の学生を教えた経験をもち、勉強意欲が高い専修の学生を高く評価してくれている。

Joy G. Prud'homme

英語教材と授業の内容に関する責任者であり、実際に英語を教えるMeredee先生。彼女はこれまで、多国籍の学生が混ざり合ったクラスを担当してきており、単一の国の学生に対して教えるのは初めての経験である。旦那さんは日本での研究経験もあるトルコの方である。

Meredee Grant 英語の先生

最後に同じく英語の先生のDan先生。現在、Master of Teaching English as an International Language(英語教授法の修士)課程で勉強される傍ら、実践経験を積むためにこのプログラムで教えている。最近韓国の女性と婚約されたばかりで幸せそうである。Dan先生は最先端のコンピューターを使った教材を開発されており、学生は英語ばかりではなく、コンピューターの利用も学ぶことが出来る。

Dan先生の授業で作成したホームページは、ここをクリックしてください。

Dan Craig 英語の先生

日々のクラスの教材は、イリノイ大学に到着してからアメリカの大学生活に次第に慣れるように組まれており、キャンパスタウンでの買い物、銀行での両替、レストランでの注文の仕方など非常に実際的な内容である。また、Dan先生のインターネットを使った検索、パワーポイントによるプレゼンテーションなど先進的な講義展開も組み込まれている。

コンピューターを使った英語の授業

緑陰講座

また、日本側からは私のほか、国際交流課の坪田優子が引率として初めて参加した。坪田にとって最初の大仕事にいささか緊張気味であったが、真摯な態度と優しさで学生の間で信頼を得、気兼ねなく相談されるお姉さん的役割を果たしてくれた。

専修大学国際交流課 坪田優子

さて、最初の授業はホストファミリーにあった時の挨拶の仕方、聞いてはいけない質問、その他基本的なマナーの説明から始まった。なぜならば、その日の夕刻には早くもホストファミリーとの最初の出会いのパーティが組まれているからである。

さて、夕刻に行われたホストファミリーとの初顔合わせは、学生にとって期待と不安が入り混じるものであったが、一度顔を合わせた後は暖かい家族の雰囲気につつまれて楽しいパーティになった。私はパーティに先立って専修大学を代表してホストファミリーの長年にわたる学生に対する暖かいサポートに感謝の意を表した。これまで、専修大学の学生のマナー、勉学態度は、イリノイ大学側から高く評価されており、専修大学の学生を迎え入れたいとするホストファミリーが多いと聞いて、うれしく思った次第である。

ここで、今回の参加学生とホストファミリーを学生の感想文と写真で紹介したい。

安達、安藤君のホストファミリー Zachary, Rosalie

「夏季語学研修に参加して」

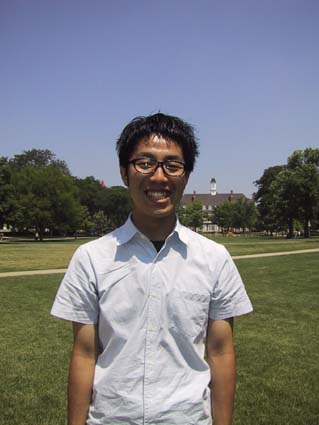

c10-0182c 安達剛久

イリノイ大学シァンペーン校はとても空気がおいしく日本みたいに湿気もなく気候の良い所でした。 また治安もよく暖かな人達ばかりだったのですごく生活しやすかったです。 キャンパスにはスポーツが何でもできるIMPEという施設、スケート場、ボーリング場、ビリヤード場と退屈しない設備がきちんと整っていました。 またお酒の飲めるバーもありました。 僕はイリノイ大学の学生と一緒にボーリングやビリヤードをしたり、バーに行ってお酒を飲んだりもしました。 向こうの人達は英語の苦手な僕にとても親切に対応してくれました。 僕のホストファミリーはとても忙しい人でしたが、それでも僕達とできる限り会う努力をしてくれました。 また、ホストファミリーの人が2週間旅行に出かけてしまった時、ホストファミリーコーディネーターのジョイが僕達が退屈しないよう、イリノイ大学の学生に僕達と遊んでくれるように働きかけてくれました。 そういった人の親切さにふれることがこの研修では何度もありました。 また英会話については、最初はすごく不安でしたが、ある程度の日常会話は話せるんだなという実感がわくぐらいまで成長することができました。 また電話での会話が非常に難しいということがわかりました。 自分が日本で勉強してきた英語をどれだけ会話にして使えるものかというのが把握できたというのが非常に大きかったと思います。 また僕はニューヨークのほとんどを単独行動しました。 道を尋ねたり、分からない事を聞いたりしながら一人でニューヨークを回ったのですがそれがすごく楽しかったし、自身にもなりました。 僕はこの研修でたくさんの事を学べたと思います。本当にいい経験になりました。

商業学部商業学科3年 安達剛久 商学部商業学科3年 安藤雅朗

北条さん、石川さん、稲葉君のホストファミリー Gioja, Les & Penny

「夏季語学研修に参加して」

W10-0055C 北條 真里奈

今回私は、この語学研修で英語、コンピューター以外に数えきれないほどいろんなものを得ました。その一つは、今回1ヶ月間ずっと一緒に生活した11人のメンバーです。家族と思えるほど仲良くなりました。

アメリカから日本に戻ってまず思ったことは"みんながいなくて寂しい"ということでした。一生の友達、仲間になりそうです。またこの1ヶ月間の生活は、自分にとって大きな自信にもなりました。34日間アメリカにいて勉強や自分自身のこと、仲間や回りのことetc.に対しての見方がずい分変わったように思います。アメリカで今回生活して一番分かったことは、自分から話しかけていかないと結構ほっとかれるということです。ホストファミリーに会った時やイリノイ大学の現役生に会った時そのことを強く感じました。日本人は積極的に発言できない人が多いことも分かりました。今回アメリカで知り合った人々はとても親切でいつも笑顔で接してくれるのが印象的でした。その反面厳しいところもありましたが、それはいろいろな人種の人たちが住む国だからこそと感じました。

今回のプログラムを終えていろんなことが変わりました。最近TVで映画「Courage Under Fire」を見ました。家にもビデオがあり以前見たことがありましたが、この研修を終えた後見たのでは印象が違いました。まずは、自分が行って見てきたものと同じ風景が画面の中にあるということでした。今までよりより身近に感じられてとてもうれしい気がしました。自分の中の世界が広がったようにも思えます。今まで外国の映画の中の世界は自分と全く違う世界だと感じていました。こんなことからもすでに自分の生活が大きく変わったように思えます。そして最後に、やはりアメリカという国は魅力のある国だととても実感しました。封建的な階級支配の制約を脱した社会、宗教的戒律の束縛のない社会、伝統的で因襲的な社会体制や思想的抑圧のない社会、人間が自由に考え、思うままに行動できる開かれた無限の可能性を持っている社会というのが1ヶ月の間にとても感じることができました。またニューヨークをひとりで歩いてみて、いろんな人たちと話しすることによってアメリカ人は個人の理想とともに、人々の理想の実現を求めて行動する人種だということが分かった。

今回このイリノイの11人のメンバーで1ヶ月一緒に生活できたのには、同じ目的・夢etc.があったからだと思います。信頼できる10人の仲間が増えたことは私にとって大きなtreasureになりました。

追伸 望月先生、 イリノイ滞在中は大変お世話になりました。

2000/09/22

「夏季語学研修に参加して」

商学部商業学科3年 石川由梨

昨年の夏、私はイギリスの同夏期語学研修プログラムに参加しました。その頃私の英会話は、ほんの初心者で、聞き取ることが精一杯。まして自分の意志を相手に伝える事は非常に難しい状態でした。あれから1年、楽しかった思い出と話せなかった悔しさを胸に再び参加することを決めました。

イリノイ大学は私の想像をはるかに超えた大規模なキャンパスで、さながら一つの街のようでした。パソコンや、スポーツ施設もしっかり整っており、自由に利用する事ができました。真夏に半袖でやったアイススケートはなかなか味わうことの出来ない面白い体験でした。

イリノイでの一ヶ月は本当に忙しい日々だったように思えます。授業は1日5時間、宿題はほとんど毎日あり、授業後は課外活動があったり、ホストファミリーと出かけたりしました。

私のホストファミリーはなんと11人家族の農家で、子供は一歳から二十歳まで9人、それに加え家畜、ペットが50匹近くいて、まさにムツゴロウ王国でした。そんな感動をよそに、ホストファミリーは私達にみっちりと仕事を与えてきました。内心、「私は働きにここに来ているんじゃない!」と思ったりもしました。しかし、一緒に過ごして行くうちに本当の家族のような暖かさを感じていくようになりました。皆は私達を家族の一員として迎えてくれていたのです。

ホストファミリーとの一番の思い出は、家族の皆だけでやった草野球です。山羊の横で一晩一緒に寝る貴重な体験もしました。また、どんなに幼い子も家の手伝いや家畜の世話に至るまでしっかりやる姿にはとても感心し、小さなカルチャーショックを受けました。

授業は日常生活に役立つような簡単な英語から始まり、非常に親しみやすかったです。パソコンの授業は使い慣れていない私にとって一番の悩みでした。私のような問題児にも苦笑いしながら一生懸命教えてくれる先生は、とてもかわいく大好きでした。

授業以外でもいつも一緒にいていろんなことを話した先生、ホストファミリーとのお別れのフェアウェルpartyでは自然と涙が止まりませんでした。強がりながらも目に涙を浮かべていた、ちっちゃな子供たちの顔は今でも心に焼き付いています。

また、忘れてはならないのは、一ヶ月間一緒に過ごした十一人の仲間です。1人1人個性の強いメンバーで、皆から学んだ部分がとても多かったし楽しい思い出もたくさん作りました。私にとって皆はいて当たり前、でもいなくては困る空気のような存在でした。そんないいメンバーと巡り合えていっぱい話しができて本当に良かったと思います。

今回参加2回目ということになりましたが、少し成長して大きくなった自分を実感する事が出来ました。それぞれの国にそれぞれの良さがありそれを知ることができました。また、アメリカへ行くと太るという紛れもない事実を身をもって実感しました。貴重な体験と、色々な人と出会い話しが出来た事は私にとって大きな財産となるでしょう。

最後に、今回私達のお世話をしてくださった望月教授、国際交流事務課の坪田さん、親身に相談にものっていただき本当にありがとうございました。

経済学部国際経済学科3年 北条真里奈 商学部商業学科3年 石川由梨

経済学経済学科2年 稲葉 毅

藤本さんのホストファミリー Davis, Gary & Rita 文学部人文学科2年 藤本陽子

藤野君と、三宮君のホストファミリー Rashid, Salim & Zeenet

「イリノイの研修に行き」

C10-0863 藤野 高志

まず、最初に言いたいのはこの夏を今回の夏季研修によって最高にすばらしいモノにすることが出来たということです。「3年生の夏休み」は私にとって、冬以降から始まる就職活動を控えた時期で、長期の休みを利用する研修に行ける数少ないチャンスでした。また、何らかの形でこの研修を就職活動のプラスに、と思っていました。

出発時、私は期待、不安と緊張の気持ちで一杯でした。1ヶ月もの間、イリノイで生活できるという事から来る期待、英語での授業について行けるか?生活面での英語は大丈夫か?という不安、緊張。しかし、私達の先生であるダン、メレディーが丁寧にそして親切に教えてくれ授業面での不安は徐々に無くなっていきました。生活面においては、スムーズに行かない時には、「もう一度言って下さい。」や「ゆっくりお願いします。」など頼みながら何とか旨くやって行く事が出来ました。それらの気持ちが一段落し始めた頃、気がつくと期間の半分が過ぎてしまっていました。向こうでの生活は本当に充実しているため、言葉では表すのが難しいのですが一日がとても長く、そして短く感じられました。

授業、生活面以外の思い出には週末を使った小旅行や、ホストファミリーとの思い出が浮かんできます。私のホストファミリーはバングラディッシュの方で大変優しく、面白い経験を多くさせてもらいました。その中の一つに、ある夕食にバングラディッシュの料理を食べさせてもらいました。その際、指を使って食べた経験は大変印象深い経験です。

期間の半分を過ぎた頃から過ぎていく日々のスピードが速くなっていくように感じられました。行く前に心配していた「1ヶ月は長いかもしれないかな」という気持ちは全く無くなり、最後の一週間では「もう後何日しかないのか」と思うようになっていました。

この研修を終えて、色々なものを手に入れたと思います。中でも自分の中に自信ではないですけど、じぶんは少し変われたかな、と思う事ができるようになりました。

最後に一緒に行ったメンバーの皆さん、ありがとう!!このメンバーだったのでめちゃめちゃ面白かったです。また、ちょくちょく会いましょう。

サングラス姿の藤野君

商学部商業学科3年 藤野高志 経済学部経済学科2年 三宮慎大郎

高野さんのホストファミリー Huff, Bryan & Yan Liu

「夏期語学研修に参加して」

LL12-0163G 高野麻衣佳

私たちが滞在したアーバナ・シャンペイン市はとても過ごしやすい気候で、滞在中は雨にあうことも少なく、快適な生活を送ることができました。アーバナ・シャンペイン市は学園都市と言うこともあり、キャンパスも広く、世界第三位の図書館を初め、スポーツ施設、パソコン設備などがとても充実しています。

研修中は毎日会話の授業とコンピューターの授業がありました。会話の授業では、銀行や郵便局の利用の仕方を実際に行って学習したり、テーブルマナーや日米間の文化の違いなど、アメリカでの実生活に役立つ内容のものばかりでした。コンピューターの授業では、インターネット上の著作権についてグループディスカッションを行ったり、一人一人のホームページを作ったりと、とてもレベルの高い授業を受けることができました。週末にはフィールドトリップに出かけ、リンカーンやトムソーヤの作者の故郷を訪れたり、カヌーや馬に乗ったりして、とても貴重な体験をすることができました。

学生寮は、二人でひとつの部屋を共有し、四人でひとつのバスルームを共有するという造りで、はじめは戸惑いましたが次第に慣れ、夕食後にはひとつの部屋に集まって話をすることもありました。

この研修に参加して一番印象に残ったことは、ホームビジットです。私のホストファミリーはとてもまめな人で、毎日のように私と会ってくれました。料理がとても好きな人たちで、私たちはよく一緒に夕食を作りました。それ以外にも、シカゴやガレージセールに連れていってもらったり、町中を案内してもらったりと、ホストファミリーにはとても感謝しています。

この研修に参加して、本当に良かったと思います。この研修を第一歩とし、一年留学の夢に向け、これまで以上に努力していきたいと思います

文学部国文学科1年 高野麻衣佳

辻さん、宮澤さんのホストファミリー Bryan, Jon & Connie

日本の折鶴を楽しむホストファミリー

「イリノイでの語学研修を終えて」

経済学部経済学科2年 辻 文野

どこまでも広がる草原、穏やかな空気、緑に囲まれたとてつもなく大きなキャンパス、そしてそこに住む人々はみんな親切で暖かかったです。

寮での生活を基盤として、食堂のおばちゃんと交わす毎日の挨拶や自転車での通学など、どこにでもありふれているような事から、アメリカ家族の一員になれるという少し現実離れしたホストファミリーとの生活。経験するすべての事が新鮮に感じられ、イリノイ

では1日たりとも無駄にはしない、活動的な毎日を過ごすことができました。

コンピューターや英会話の授業では操作なれしていないことや、語彙力の不足に何度となく悩まされました。けれども丁寧に分かりやすく指導して下さる先生と、一緒に頑張っていける心強い仲間がいてくれたおかげで、学習しやすい環境の中、内容の濃い研修にすることができました。また、ホストファミリーと過ごす時間は本当に楽しくて、英会話の向上においても有効だったし、異文化の生活習慣に直に触れ、感じたことは、私にとって今後も大きく自慢できる貴重な体験となりました。私を受け入れてくださったブライアン家族は牧師のお父さん(ジョン)、小学校の先生であるお母さん(コニー)、大学生で留学中のハンナ、同じく大学生のジョナサン、そして高校生のレベッカと教養たっぷりの温かい家族でした。平日は食事を一緒に取ったり買い物にいったりして過ごし、週末は教会に行った後ブランチをとりイリノイでできた多くの友達と折り紙教室を開いたりもしました。お好み焼きも作ったし、シカゴにも遊びに行ったりして全部挙げるときりがないくらい多くの事をしてホストファミリーとの時間を楽しみました。本当の家族のように親密に接することができたので、積極的に話すことができたし時には日本とアメリカの文化的違いに関する込み入った話をすることもありました。けれども、肝心な所でホストファミリーに対する感謝の気持ちや大好きだという想いを表現したいのに、適格な言葉が出てこないことも何度もありました。自分の思っている事をうまく英語で伝えられないもどかしさに悔しい思いをし、その度に勉強意欲が生まれ、自分で調べることや先生・家族と接する経験の積み重ねがいつのまにか大きな進歩を私にもたらしてくれていた。そんな1ヶ月だったようにも思います。ホストファミリーとの別れの時はとても辛くて、涙が止まらなかったしイリノイにもっと長く滞在していたい気持ちでいっぱいでした。

また、幸運にも私は20歳の誕生日をこのイリノイで迎えることができました。それもあったからか、今回の研修は私にとって特別だったし学びにしても、人との繋がりにおいても新しい出発点とすることができた気がします。今は、充実した日々の中で得たもの、感じたことを何一つ無駄にしないように積極的に何かに取り組むことを続けていこうと思っています。そして、たくさんの出会いを与え、私の心を幸福感でいっぱいに満たしてくれたこのイリノイを再び訪れたいと思っているし、この地で過ごした充実した日々は私の中でずっと輝き続けるでしょう。

広大なキャンパスにて、辻さん

「夏期語学研修に参加して」

E11-0492A 宮澤奈緒

研修の初めの頃、ヒアリングはある程度できても話す事が出来ずにいました。それは頭の中で完全な文章にしてから話そうとしていたのが原因だと思います。その為、文法etcに悩んでいるうちに会話は次の話題に移っていた…という事がよくありました。研修後半からはとりあえず口に出してみるっという事を少しずつ覚えたと思います。そこで実感したのが、会話をするために必要な知識が不足しているという事でした。1つの話題から更に幅を広げていく…っという事が出来ていませんでした。

今回の研修をステップに今後春期プログラム・長期留学へ参加できればいいと思いました。

経済学部経済学科2年 辻文野 経済学部経済学科2年 宮澤奈緒

なお、辻さんはちょうど研修中に20歳になるという幸運を得、皆から誕生日を盛大に祝ってもらい本人は大感激であった。

20歳の誕生日を迎えた辻さん

多くのホストファミリーが週末だけではなく、平日も様々な企画を立てていただいており、学生は十分に楽しんでいるように思われた。

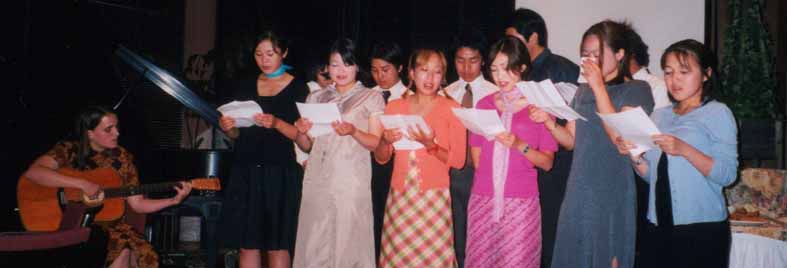

また、授業の一環として日本語を勉強している学生たちとの交換会も開かれた。私はわかりやすい日本語を勉強している学生に対して、きわめてゆっくりとしゃべり、相手の反応を見てみたが、彼らが一生懸命たどたどしい日本語でしゃべろうとする内容を理解するにはかなりの忍耐が要ることを感じた。逆に見れば、たどたどしい英語をしゃべる日本の学生たちの英語を理解しようとする先生方、ホストファミリーの方々の苦労を思い知った気がした。普通のアメリカ人ならば、頭の中でこの学生たちは何を言おうとしているのかをあれこれ考えたり、推測したりする努力を払う人が一体何人いるであろうか?

学生同士の交換会

イリノイ大学は日本との関係は非常に深い大学で、日本人がここに多く学ぶばかりではなく、イリノイの学生も日本や、日本語に関する関心が非常に高い。実際日本語の授業は、5段階の習熟度別のクラス分けをしているほどである。このクラスをTA(助手)として担当しているのがイリノイ大学の大学院で学ぶ院生たちで、歴史、宗教、言語などの修士課程、博士課程の厳しい勉強の中で、学資と生活費の一部を稼がねばならない。後何年かかるかわからないが、Ph.D.(博士号)を取得するまでぜひ頑張ってほしいと、同様な経験を持つ私としては願わずに入られない。

日本語を教えているTeaching Assistants(全員イリノイ大学院生)

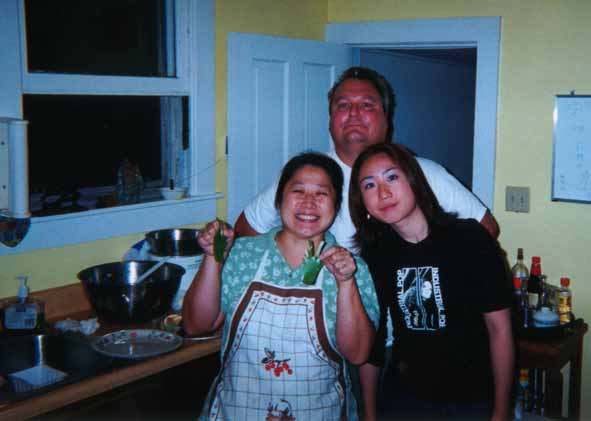

このプログラムは授業以外でもすぐ近くのSpringfieldへの小旅行(リンカーン大統領の史跡が多い)などの様々な活動が含まれている。私たち教職員がいる間に行われたものでは、経済学部ラシード先生宅へ呼んでいただいたことである。ラシード先生は一昨年専修大学の客員教授としてしばらく滞在され、国際交流課職員の心のこもった対応振りにいたく感謝された模様で、今回もホストファミリーをかってでていただいている。

教授宅で歓談する学生 ラシード先生と奥様

さて、イリノイ大学には最近日本庭園と茶室を有する日本館が誕生した。先ほども述べたようにイリノイ大学は日本との関係に深いものがあるが、其の大きな原動力なったと思われるのが、最初に日本関係の講座を開設した名誉教授のShozo Sato先生の尽力である。Sato先生の後をついで郡司先生が日本館の開設に向け長年努力され、ようやく裏千家による茶室の提供や、多くの日本企業による補助によって一昨年開館されたものである。ここでは、茶道、着物などの日本文化の授業を実際の茶室で行うばかりではなく、日本の文化を少しでも理解してもらう意図で一般に公開されており、来館者が絶えない。郡司先生は「京都に原爆が落とされなかったのは日本文化の重要性を理解していたアメリカの学者がいたからであり、私もそうした人たちを育てたい」と熱く語られていた。

日本館館長、Associate Professor of Art and Design, Kimiko Gunji

Japan Houseの開館の様子についてはここをクリックしてください

Japan Houseの詳しい情報については、ここをクリックしてください

さて、次にこのプログラムの特徴と教育効果について考えてみたい。このイリノイ大学のプログラムは、他の専修大学のプログラムの中でも特色のあるものではないかと考える。其の一つはイリノイ大学自体の魅力である。

この大学は1867年にland grant (無償で提供された土地に設立された)大学の一つとして開校された大学で、例えばアイビーリーグ校のコーネル大学などと同じ基礎を持つものである。

その後アメリカでもトップレベルの公立大学として特に、コンピューターサイエンス、商学、獣医学などの分野で強い影響力をもっており、これまでノーベル賞受賞者を10人輩出している。学部学生数27,889人、大学院生数8,849人を擁し、図書館もハーバード、イェールに次ぐ第3位の規模である。他方公立大学であるため、年間授業料はイリノイ州の学生は4,746-5,322ドルと低く抑えられており、事実9割は州内の学生である。私立のシカゴ大学が約24,000ドルであることを考えると授業の内容に比して破格の安さであることがわかる。

一年生は全員寮に入り互いの友好関係を深めるが、Sorority(女子寮)あるいはFraternity(男子寮)とよばれる寮には驚くほど立派なものが多い。

寮の一例

また、スポーツ施設の規模も全米でも指折りで、フットボール競技場はもちろんのこと、学生が気軽に使える施設があり、そこでは基礎体力作りやフィットネスのための諸設備に加え、室内、室外プール、スカッシュ、バレーなど数多くの競技が可能である。また、キャンパスが広いため自転車でキャンパス内を移動することになるが、これがまた日本の大学では味わえないすがすがしいものである。

このように、総じて大学としてのリソースには目を見張るものがある。

2番目の特徴として、全米屈指のコンピューター利用の進んでいる大学であるため、授業もコンピューターを使うことが多く、英語のみならずコンピューターに慣れ親しむことも出来ることである。また、キャンパスのあちこちでコンピューターへのアクセスが出来るなど情報処理の環境が整っている。

3番目にホームビジットの利点である。一般に学生の多くは一つの家庭にステイし、そこから学校に通う形のホームステイを望んでいるが、ここでのようなホームビジットも実は多くのメリットを持っている。ホームステイで素晴らしい暖かい関係を打ち立てる事が出来るケースも多い反面、キャンパスまでの交通の便が良くないことも多いこと、食事、特に朝食は通常非常に質素であること、また、基本的に家族との相性がうまく行かないこともあることなどの要素を含むことを考慮しなければならない。其の点ホームビジットはホストファミリーとの間に程よい距離を置きつつ、新鮮な友好関係を維持できること、週末だけでなく平日の付き合いも多く、泊まりも可能であり、事実頻繁に誘いを受けて疲れてしまい休ませてくださいと頼むケースもあるなど親密さにおいて決してホームステイに劣ることはないこと、食事の面で見ても寮で標準的な量、および質を確保できること、教室へのアクセスが容易であることなど多くのメリットもある。

さて、こうした特徴をもつイリノイプログラムであるが、学生たちに対してはどのような良い影響を与えうるのであろうか。この点について、私が感じたことを以下にまとめてみよう。

①英語力の向上

4週間という短いように思える期間で、どれだけ英語力が向上するかは個々の学生の資質、努力、教育体制によってむろん異なるであろうが、見たところ最初の一週間で中学生レベルの単語で出来た文章については、ほぼ全員が7割程度は聞き取り出来るようになる。問題はここからである。聞き取れるようになった半面、うまくしゃべれず逆に自分自身を歯がゆく思う段階になる。恥じらいを捨てて勇気を出して話そうと努力するかどうかがこの段階での問題である。次には知的な内容を伴う会話の成立を目指す段階が来る。

ここからはこれまでの各人の語彙力、論理力など過去のすべての総合的な学力が大きく影響してくる。4週間でどの段階まで到達できるかは個々の学生によってばらつきがあるが、帰国後の持続的な英語学習態度に繋げれば十分であろう。

②日本の大学の環境とは異なる環境に入ることによるメリット

現在日本の人文、社会科学系の大学教育を受けている学生は、将来設計を模索する意識の乏しい中にあって、遊び、アルバイト、勉強を絶妙にバランスさせて大学生活を謳歌しているというのが一般像であろう。一方、アメリカの学生は将来のキャリアパスを考えて就職に大きな影響を与える成績を上げることを重視する、基本的に勉学中心の大学生活を送っている。そうした環境に日本の学生が置かれることによって大きな刺激を受けることは必至である。必須アイテム化した携帯電話もない世界の中で、時間の厳守、予習、復習、毎回の宿題の提出などをこなしていかなければならない。時間の大切さを知ることによって朝早く起き、おのずと歩くスピードも速くなる。酒は21歳になってからであるし、タバコは学内の建物の中では吸えないなどマナーをわきまえねばならない。こうしたことを日本の環境の中で説いてみても説得性にかけるが、アメリカの大学の環境の中では納得せざるを得ないことになる。

いずれの場合でも、私達は帰国後の、自らの将来設計への関心の深まり、あるいは長期留学の志望など勉学全般にわたる意識の向上といった面での彼らの成長を期待しているのである。

なお、このプログラムとは逆に専修大学へはイリノイ大学の学生が毎年秋の特別プログラム、集中日本語講座に参加しているが、イリノイ大学では専修大学のプログラムへの評価が高まっていることから、ここのところ受入数が増加傾向である。今後とも両校の提携を強めて行きたいと願う次第である。

最後のさよならパーティにて

クラス写真

終わりにあたって、このプログラムを企画実行されたイリノイ大学Intensive English Instituteのスタッフの皆さん、特にDirectorでいらっしゃるGouldさんに特別の感謝を表し、このレポートを終わりとしたい。

以上

イリノイ大学、日本館にて

文責、専修大学経済学部教授、国際交流委員 望月宏 (Hiroshi Mochizuki, Ph.D.)

望月宏ゼミのホームページへのリンクはここをクリックしてください。

更新履歴

1.0 最初の立ち上げ、2000年8月6日

1.1 Dan先生、日本館へのリンク、および修正、2000年8月20日

1.2 学生の研修の感想、写真、2000年9月23日