日本の国際化を考える一視点

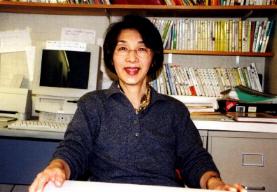

「過渡期二か国語教育」に尽力されたローレンス小学校の白浜照子先生の歩み

白浜先生がアメリカにいらっしゃってから、現在に至るまでの貴重な英語教育の体験談を私の聞き書きで御紹介いたしましょう。

白浜先生が熊本大学の脳外科教室の医師をしておられたご主人とアメリカの土を踏まれたのは1963年のことでした。日本で発表されたご主人の論文がアメリカの学会の目に留まりボストン大学医学部の招聘を受けての渡米でしたが、当時の状況は今では想像すらできない状態でありました。戦後の混乱期を経て、ようやく日本が戦前の生産水準を越え、高度成長に入ろうとしていた頃のことです。日本は外貨が不足しており、海外の持ち出し額は一人200ドルと決められていました。飛行機代は片道一人30万円もするという時代です。しかも、1ドルが360円でしたから、とても自分達では払いきれるものではなく、ご両親の援助なしには渡米はできなかったそうです。

当時ボストンにいた日本人と言えば、政府派遣などの研究者などを中心にほんのわずかしかおられず、新しく到着した人々はそうした諸先輩の多くの助けによって初めての外国の土地に居を構えることができました。当時の日本人は、常に敗戦国という意識を持ちながら、実質的に2等国の扱いを受けカツカツの生活を強いられていたというのが実態に近いようです。実際に、生活水準の差は、今では考えられないほど非常に大きいものがありました。

一例をあげれば、日本ではまだ手回し式のゴム絞り機の付いた洗濯機であった頃、既に全自動の洗濯機が普及していましたし、皿洗い機はもちろん、ゴミ処理機(ディスポーザル)も一般的に普及していたそうで、アメリカの文化程度の水準の高さに唖然としたそうです。また、所得水準で見ても研究者としての給与水準の交渉の際、ご主人の日本での年収を答えたら、それは週給かと言われたそうです。収入はアメリカ人の平均には遠く及ばず安いアパートで、やり繰りする暮らしを始めました。仕事での成果が認められ、年ごとに給与水準は上がっていきましたが、それでもこちらで生活するうえで、ぜひとも必要な車を買うことは容易ではありませんでした。当時の日本人にとって、あちらこちらにへこみのある年代物の車を持つことが精一杯であったそうです。まともな車を買えるようになったのは4〜5年もたってからのことでした。

しかし、高度成長期に入ると日本車がアメリカ市場にも入るようになりだし、次第に日本の存在感が大きなものになって来ました。家も一軒家を住宅街として知られているチェスナットヒルに構えるようになりました。着のみ着のままのような格好で当たり前であった日本人もこざっぱりした格好になり、企業からの派遣が急速に増えて来ました。それにつれて日本人の子弟の教育の問題も表面化して来ました。それまでは、地元の学校に通わせるのですが特別な英語教育を補助するシステムもないまままでした。

ちょうどその時、カリフォルニア州で「教育の機会均等」に関する法律が通り(1970年代初め)、全米で初めて外国人に対する英語教育「第二言語としての英語」を課すことを州が義務づけました。これを受け、メイフラワー号以来の長い移民受け入れの歴史のあるマサチューセッツ州は、すぐにこれに倣い、米国で2番目の英語教育を始めたのでした。さらに、その後それを補填するものとして、「過渡期二か国語教育」が同じようにカリフォルニア州で始まると、マサチューセッツ州でも始めることとなりました。

The Lawrence School

The Lawrence School

その時応募するように薦められたことが、白浜先生がこの道に入るきっかけとなったのでした。白浜先生は小学校の教職の経験はおありではありませんでしたが、選考過程を経て「過渡期二か国語教育」の教師として採用されました。そして、最初に出会った6人の子供達との出会いが今日まで続く長い教師生活を決定づけたのでした。それは、教室の中で英語ができないということから、「クラスのみんなは僕のことをアホと思ってるやろな」とのみんなの声を聞いたことから始まりました。本来の子供達の能力も特技も評価されていないことを感じた先生は、全員にノートを買って与え、毎日やるせない思いを書きたいだけ書いて来るように指導しました。先生の毎日の宿題はそれを英文になおすことで、翌日担任の先生に渡し、クラスのみんなの前で読み上げてもらうことが日課になりました。ピアノリサイタルで弾いた話、ラジオを作った話、クラブを組織した等の特技を披露したのでした。子供達は自分達の宣伝で自信がつき次第にクラス全員の態度も変わり、パーテイ等への招待状なども来るようになりました。

教室の入り口で先生を待ちわびている子供達の目から、「あ、先生が来た!」という喜びの声が聞こえた時、先生は日本の子供達がこの学校に来る限り世話をしようと思われました。

それまで二か国語教育を行なう先生は、ブルックラインの町にある学校を巡回する方法を取っていたため学校の間を車で行き来する時間が取られ、実際に教える時間は極わずかなものだったことを見ていた先生は、一ヵ所の小学校でまとめて行ないたいという要望を出したら、たまたまブルックラインの学校局が考え始めていたことと偶然一致したため実現し、ローレンス校は日本人受け入れ校になりました。

また、新しく施行された州法によれば、同じ外国語を母国語とする子供が15人以上在籍すると一つの教室と一人の先生をあてがわなければなければならないとされたましたが、それでは英語を学ぶ機会が失われるとして、一般のクラスに日本人の子弟を入れるよう要望を出し、これもブルックラインの学校局の考え方とタイミングが一致して、外国人子弟も一般クラスに編入され、アメリカ人の生徒と机を並べるようになりました。これらは後から考えると、ここローレンス小学校で次第に日本人グループが地盤を固めて行くことができる条件が作られたという結果につながりました。

Mrs. Peggy Williams and Mrs. Marsha Neville

Mrs. Peggy Williams and Mrs. Marsha Neville

しかしながら最初は、まったく日本および日本人に対する理解のない状態であったので教室もなく、流浪の民のように授業の度に空き部屋を探す始末でした。そんな中、白浜先生の第三の案として日本文化の紹介を行なうことを積極的に行なって来たことを挙げなければなりません。その一つは、日本のお母さま方によるバザー、手芸等で日本文化の紹介を毎年学内で行なって来たことです。事実学内には日本のお母さまが作られた大きなパッチワークが飾られています。

また、毎年日本にローレンスの先生を一人派遣して日本文化を知ってもらうことも大事な日本文化紹介の一つです。日本人会、日本領事館、日本企業グループ、そして日本語学校の4団体が支援する日本にアメリカの先生を派遣するプロジェクトにローレンスの先生を加えていただきたいとの強い願いが白浜先生にはありました。この願いを叶えようと奮闘努力された、根気強く実行力のある若い4人のお父さま方の働きで漸く門が開かれた時、日本の企業にはこんな人達が働いているのだという発見は先生にとって何よりの感激であったそうです。このプロジェクトは2週間の短い旅ですが、日本の文化を知る良い機会で、行かれた先生方は皆さん日本びいきになって戻っていらっしゃるそうです。

しかし、これには、毎年2、500〜3、000ドルもの負担金が必要です。5セント10セントとバザーなどで集めた収益金と、日本へ帰国される家族からの寄付金を銀行口座に積み立て、毎年派遣できる基金を確保する工夫を続けて来られました。

こうした様々な努力の結果、急速に日本に対する評価が変わって来たことは確かで、漸く待望の恒久的な部屋をいただくことができました。学内での反応を見ても、日本のお母さまが行なわれるフードフェア等でも日本食は最近では非常な人気があるようですし、最初は日本の子供が持参したお昼のおにぎりを見て、海苔をBlackpaperだと笑っていたアメリカの子供達が、競って日本食と自分の昼食と交換してくれと頼む子が多くなって来ました。

全校600人のうち、100人が日本人で占められるほどに成長して来たこのプログラムを1979年以来20年近く支え、育んで来られた白浜先生の努力とその成果をお聞きして、国際社会の中で日本が活躍するための一つの重要な示唆を与えていただいているとの感を強くいたしました。

それは、目に見える形で自分達を知ってもらう努力を行なうと同時に全体への貢献をして行くことの重要性であり、かつそうした活動を続けて行くための経済的に自立した支援体制の確立の必要性です。そしてこうした継続的な努力が評価されることによって、国際社会の中で指導力が発揮されるのではないかということです。白浜先生の歩みは、日本が国際化する過程のありかたを示すケースの一つとして、大いに参考にさせていただくことができました。

左から、河合亜希子先生、長野保先生、白浜照子先生、石坂有里子先生

左から、河合亜希子先生、長野保先生、白浜照子先生、石坂有里子先生

1998年12月9日(文責 望月宏)

|