最初の望遠鏡は、ルネサンスの頃、

ガラスでできたレンズを2枚組み合わせて作られました(凸レンズと凹レンズ)。

発明したのは、オランダの眼鏡職人と言われていますが、

特許紛争があったとも言われていますので、

同時期に複数の人が発明したのかもしれません。一人の天才による発明、というよりは、

ルネサンス時代のガラス工芸技術の水準が平均的に向上した成果によるものでしょう。

発明した本人たちは、軍事用の用途を考えており、そこにお金の匂いがあるのを

嗅ぎつけたのでしょう。

ガリレオ式屈折望遠鏡の概略(LISEプロジェクトのホームページより)

望遠鏡発明の噂がヨーロッパに広がり、その機能や構造のあらましも伝えられました。

その情報を元に、物理学者だったガリレオは自分でも作ってみようと思い立ちました。

遠くの風景がすぐそこに見えるような感覚に興奮した彼は、当然軍事用、あるいは商業用の

用途を思いついたでしょうが、科学的用途も思いついた点が他の人と違った点でした。

それが天体観測です。望遠鏡を使って天体を観測しようと思い立った科学者は、

ガリレオの前にも何人かいたようですが、観測結果を詳細なスケッチに残し、連続観測を

行なって天体の運動について研究したのは、運動の法則を研究していたガリレオだけでした。

壁に掛けてあるのが、ガリレオが作成した

ガリレオ式望遠鏡のオリジナル

(イタリア、フィレンツェのガリレオ博物館にて大井撮影)

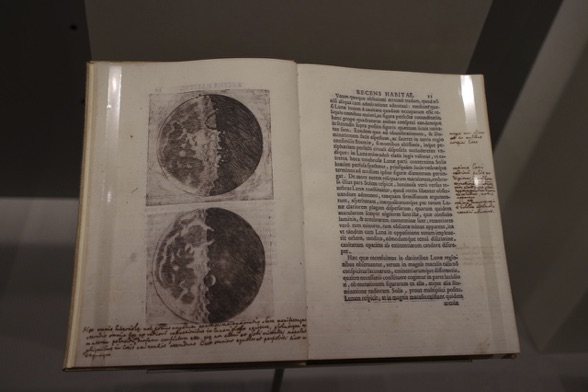

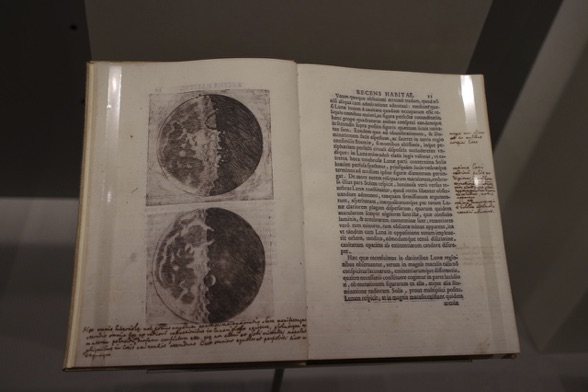

1610年、ガリレオは自分の観測記録を、詳細なスケッチと共に

「星界の報告(Sidereus Nuncius)」という題をつけて出版しました。

「星界からの報告」の初版本。

(イタリア、フィレンツェのガリレオ博物館にて

大井撮影)

「星界からの報告」には(1)月の表面の観測、(2)恒星の観測, (3)天の川の観測, (4)木星の衛星の観測

についての記述があります。

ガリレオが最初に望遠鏡を向けたのは月でした。「星界からの報告」に載っている

月面のスケッチはひじょうに迫力がありますが、誇張されているところもあることが

現在の望遠鏡による観測と比較するとわかります。

ただ、月の特徴をよく捉えているスケッチであり、

色々なことがわかります。

半月直前の月(大井撮影)

1) 月面はデコボコしている: 肉眼で見ると、月面に「模様」があるのはわかりますが、

それが深さや高さを持っているかどうかまではわかりません。アリストテレスは、月は

コスモスという神の世界に属し、完全な球体であると指摘していました。

したがって、月の表面は滑らかで平らであると考えていました。

ところが、望遠鏡で覗いた月の表面は凹凸があって、地球の荒地/砂漠のような風景を

呈しました。すなわち、ウラノスにある地球とコスモスにある月、という分類自体が

誤っていることを示唆したのです。

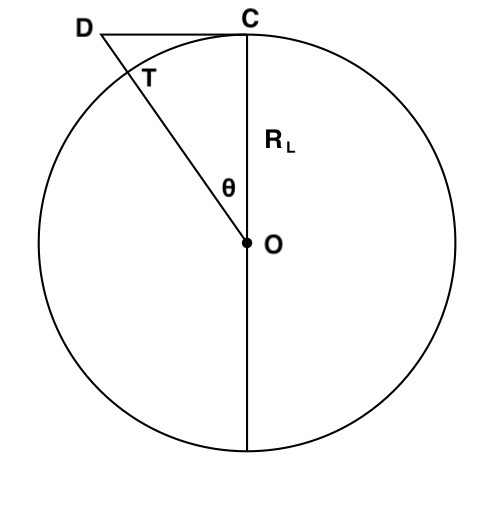

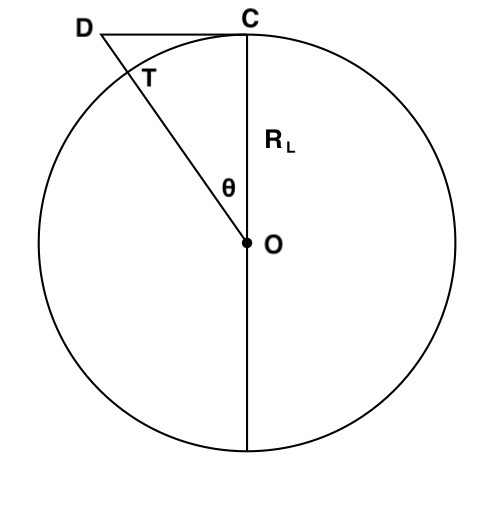

ガリレオは、この凹凸がどのくらいの大きさを持っているか見積もりをしています。

半月に近くなると、月面は太陽光の当たる明るい部分と、影になる暗い部分に分かれますが、

望遠鏡で観測すると、影の部分に明るい点が見えます。これは、高山の峰が影の中に

突き出していて、山頂の部分だけに太陽光があたっていると考えることができます。

ガリレオの観測によると、光と影の境界部分から光の点までの距離は、月の直径の1/20程度

だったといいます。これを数式で表すと \[\text{CD}=2R_L\cdot\frac{1}{20} = \frac{R_L}{10}\]となります。したがって、\[\tan\theta = \frac{1}{10}\]を得ます。

境界の位置をC, 月の中心をO、高山の頂きをDとすると、三角形CODは

直角三角形になります。\(\angle COD=\theta\)とおくと、月面の平均標高を基準にした

高山の高さTDは\[\text{TD}=\frac{R_L}{\cos\theta}-R_L=R_L\left(\frac{1}{\cos\theta}-1\right)\]と表せます。\(R_L\)は月の半径。

正接の値を利用すると、 \[ \frac{1}{\cos\theta} = \sqrt{1+\tan^2{\theta}}

\simeq 1+\frac{1}{2}\frac{1}{100}\]したがって、

\[TD\simeq \frac{R_L}{200} \simeq \frac{R_E}{800}\simeq \frac{6400\text{km}}{800}

=8\text{km}\]となり、ヒマラヤと同じ8000m級の高山であることが推測できる。

(2)地球照の存在

肉眼が集められる光の数は限られており、遠方にある暗い天体は「暗くなって」見ることができません。望遠鏡は、レンズなどを使って集光することができるので、暗くて見えなかった天体が望遠鏡では見ることができるようになります。ガリレオは、通常肉眼で確認する星座を望遠鏡で見てみたのでした。その結果、星座に組み込まれている星だけでなく、その周辺にもっとたくさんの星があることを発見しました。

ガリレオの観測を再現するために、すばる(プレアデス星団、M52)を二つの方法で撮影してみました。一つは、露出時間を短くし、集光を弱くしたもの。もう一つは、露出時間を長くし、集光を強くしたものです。前者が肉眼観測に相当し、後者が望遠鏡による観察に相当します。

短時間露出の場合。左上に光るのは金星。

金星は太陽と月について明るい天体なので、

肉眼でもちゃんとみることができる。

また、スバルの主な星々もみることができる。

長時間露出の場合。

長時間露出の場合。

「肉眼」では映らなかった恒星がすばるの周辺にはたくさんあることが確認できる。

(加えて、肉眼でも見える主な星々の周りには星間ガスが漂っている様子も確認できる。)