|

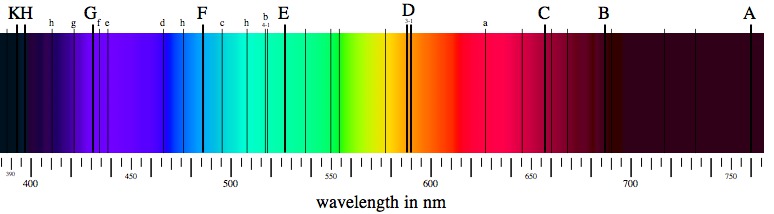

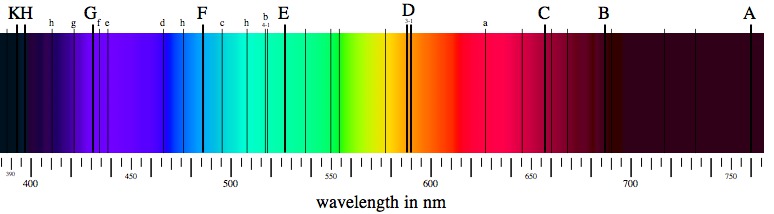

(1) プリズムによる太陽光のスペクトル分解. [写真の拡大] |

|

|

(4) 太陽光スペクトルの拡大図. [写真の拡大] |

|

|

(1) プリズムによる太陽光のスペクトル分解. [写真の拡大] |

|

|

(4) 太陽光スペクトルの拡大図. [写真の拡大] |

|

|

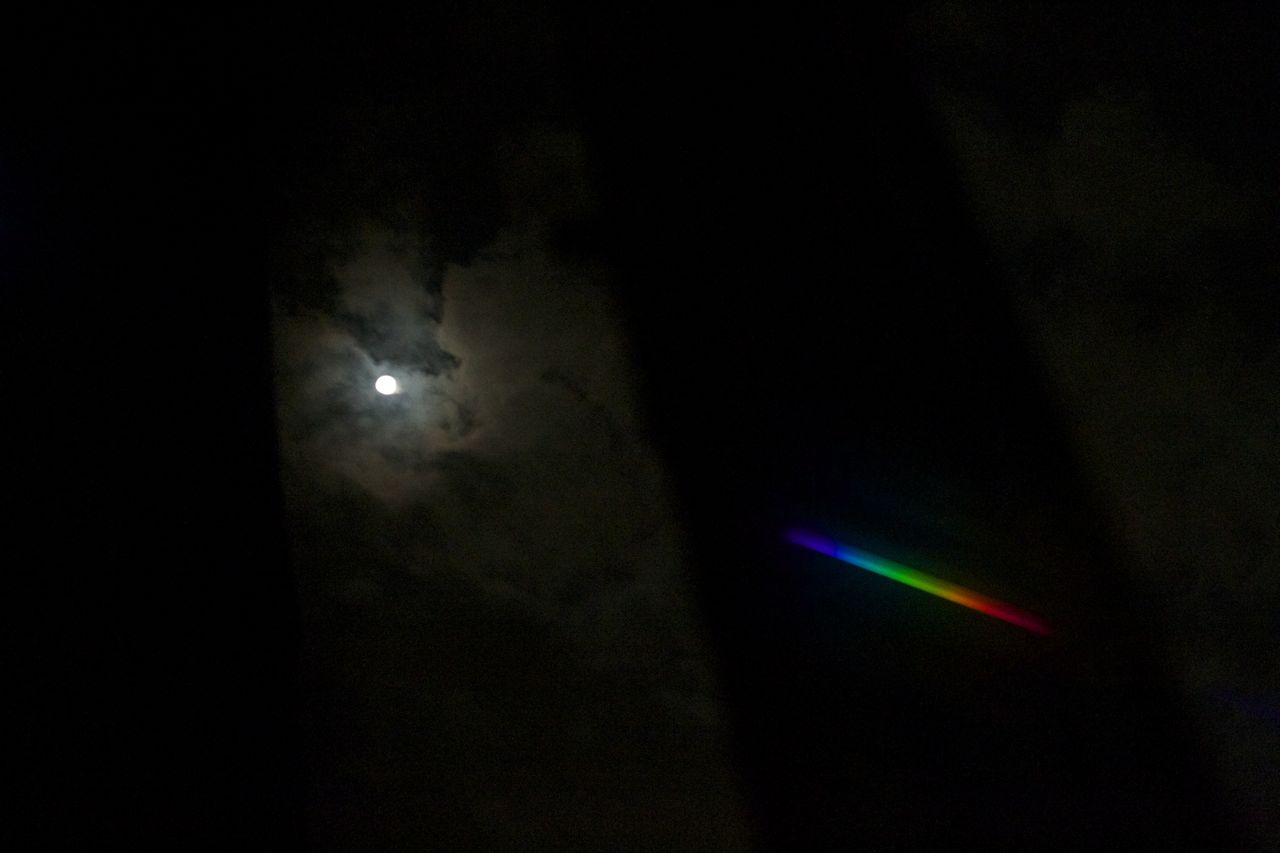

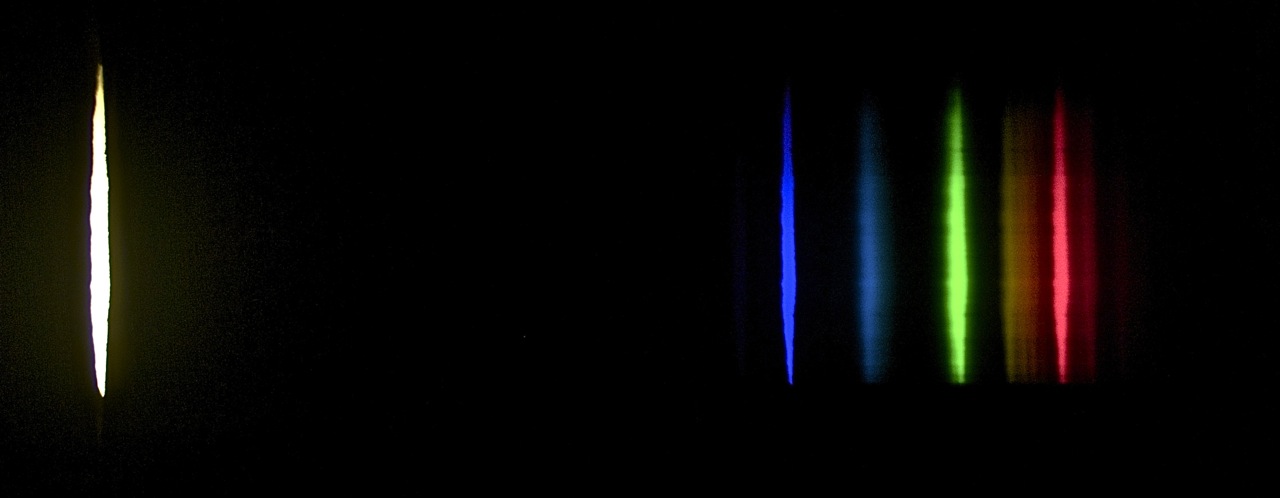

(2) 回折格子を用いた月光のスペクトル分解. [写真の拡大] |

|

|

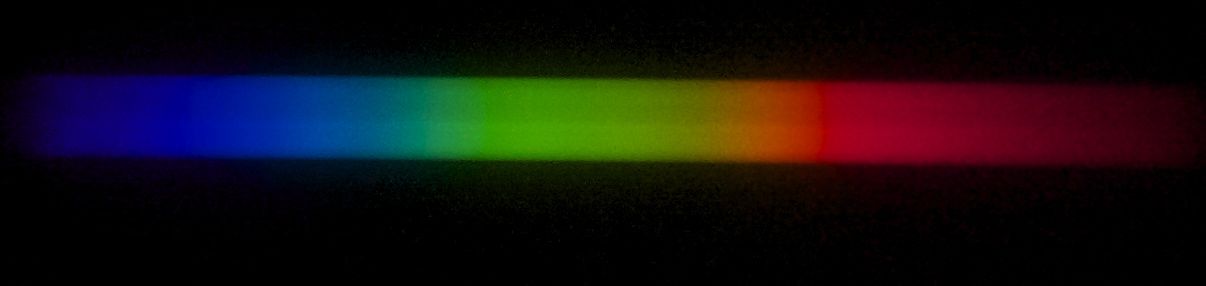

(3) 月光スペクトルの拡大図. [写真の拡大] |

|

|

(5) 皆既月食と星々のスペクトル. [写真の拡大] [皆既月食の写真] |

|

|

(6) 街中の街灯のスペクトル分解. [写真の拡大] |

|

|

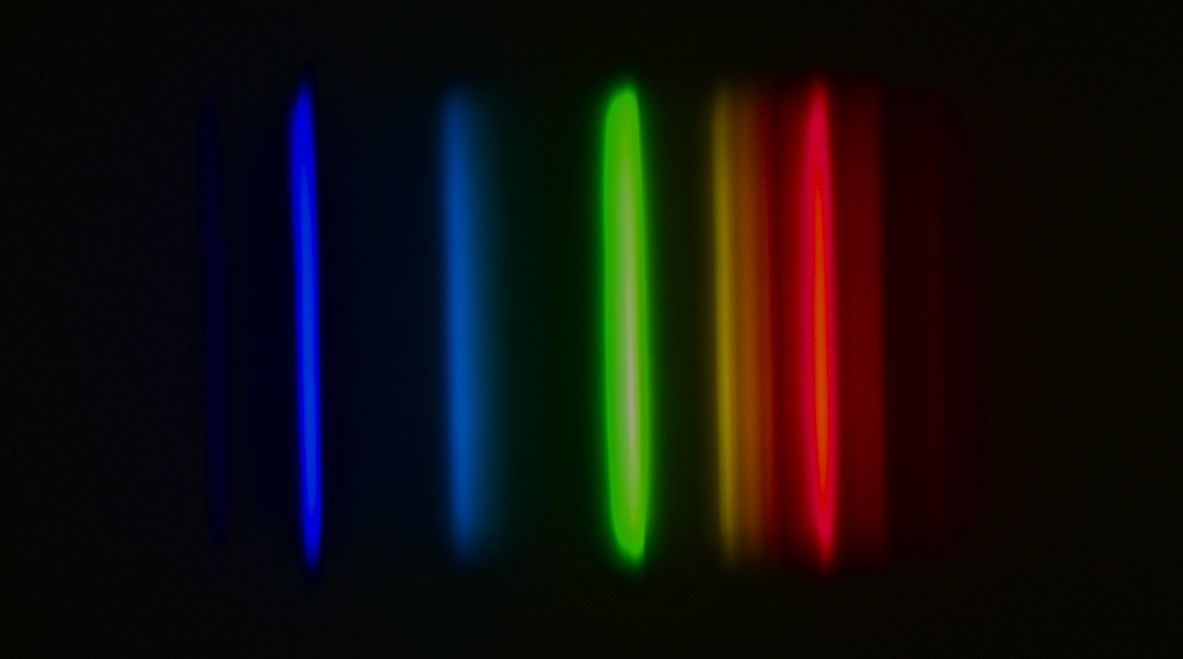

(7) 部屋の灯のスペクトル分解. [写真の拡大] |

|

|

(8) 部屋の灯のスペクトル分解の拡大図. スペクトルが離散的になるので、「線スペクトル」という。 あるいは暗線に対して、「輝線」ともいう。 原子の発光現象によって輝線は生じ、原子の光吸収現象によって 暗線は生じる。 [写真の拡大] |

|